海院科研动态(134)| 中国南海热、盐多尺度变化及其气候和生态效应研究进展

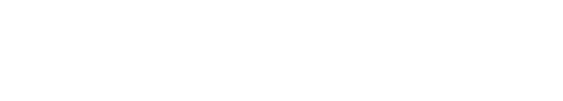

值此《气象学报》创刊一百周年之际,我院海洋大气相互作用团队王东晓教授受学报特邀,主持撰写了回顾我国近百年海洋气象观测创新成果的专题文章,系统展示了我国学者在该领域的最新研究进展与应用实践。王东晓教授与广州大学肖福安副教授合作,全面梳理了南海海洋观测网络近百年的建设历程,深入揭示了在太平洋与印度洋共同作用下,南海热盐结构的多尺度变化规律,及其对区域气候和海洋生态系统的深远影响,彰显了我国实施“海洋强国”战略的重大意义(图1)。

图1 西沙群岛海域及南海北部部分区域水文气象实时观测网络节点分布图

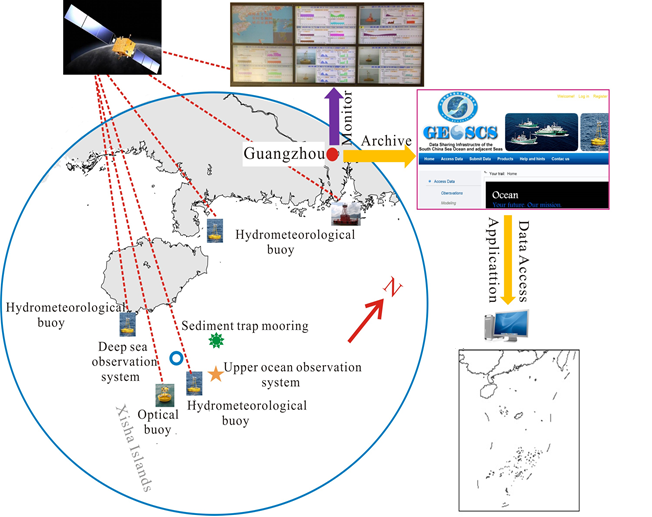

研究系统总结了大气热力过程、海洋动力过程、海气相互作用、跨洋盆作用等对南海热力过程多尺度变化的影响过程。其中,东亚季风的转换是南海海温季节尺度的主要驱动力,塑造了海温的季节性转变,并催生了南海春季暖池、夏季越南离岸流、冬季冷池等独特的区域现象。ENSO则通过“大气桥”和“海洋通道”两种机制,对南海海温造成显著影响(图2)。研究还发现传统的“ENSO−南海”关系在近年来变得越来越不典型,其中印度洋增暖、季节内振荡、甚至热带气旋等天气尺度过程都能中断甚至改变“ENSO−南海”关系。在全球变暖背景下,南海表层海温整体呈现加速增暖趋势,而南海次表层海温在20世纪90年代末发生突变式增加,这与太平洋年代际振荡引起的海盆环流突变密切相关。

图2 来自热带太平洋和印度洋的外强迫通过“大气桥”和“海洋通道”影响南海上层热量变化示意图

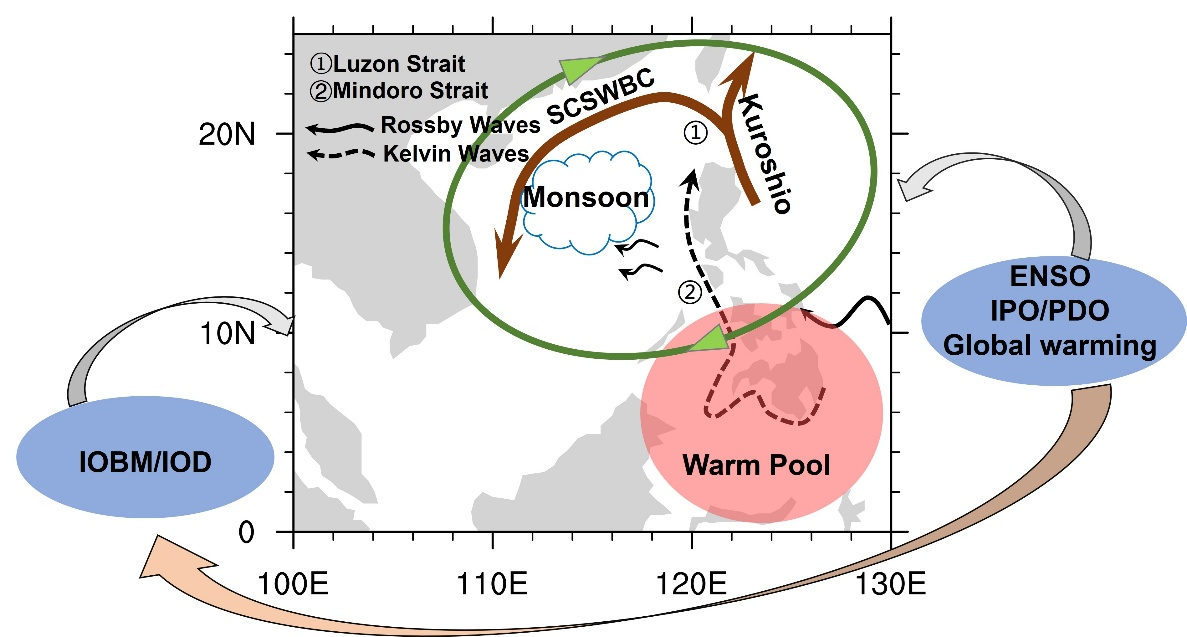

近年来,南海海洋热浪这一极端暖事件正变得更频繁、更持久,其中南海北部和南沙群岛是热点区域。海洋热浪的形成与西北太平洋异常反气旋系统直接相关,其导致的风速减弱和太阳辐射增强是主因,海洋动力过程在边界流区更重要(图3)。未来气候增暖背景下,南海海洋热浪将持续呈现出频率增加,强度增强的趋势。长期的海洋增温和极端热浪事件已对南海生态系统构成严重威胁,导致鱼类北迁、珊瑚礁白化死亡,深刻改变了海洋生物多样性与生态系统平衡。

图3 南海热浪的形成机制及其与大尺度气候模态的联系

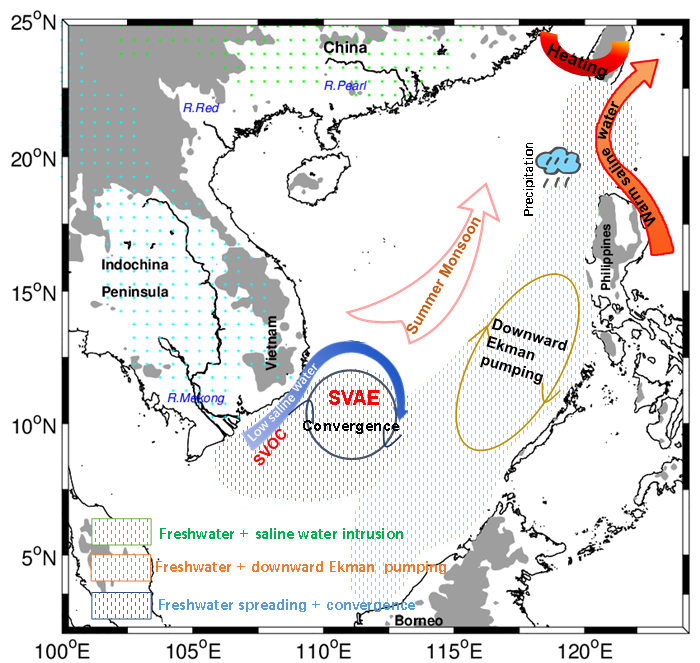

研究还表明,盐度变化形成的海洋障碍层在垂直方向上对上层海洋热收支过程起到了“热障”作用(图4),抑制了南海上层海洋的热量交换,从而导致表层水温异常偏暖。该过程不仅能诱发海洋热浪,还最终调制了该区域的海气相互作用,并对我国季风爆发、华南和长江中下游等地的降水产生影响,而这种影响可以独立于ENSO的作用而存在。

图4 夏季风期间南海障碍层的形成与维持机制示意图

最后,在回顾已有成果的同时,研究也指出了未来需要重点突破的方向:需打破将温度与盐度孤立研究的现状,构建热盐耦合的完整理论框架;必须将研究视野从海表延伸至次表层海洋热浪,系统揭示其生态后果;同时,亟需关注海洋热浪、缺氧、酸化等极端事件叠加形成的“复合型灾害”,评估其对南海海洋牧场的潜在风险。

文章相关信息

上述研究成果受邀发表于《气象学报》百年专刊,我院王东晓教授为论文通讯作者,广州大学地理科学与遥感学院肖福安副教授为第一作者。

本研究得到国家自然科学基金项目(92158204、42476021)、广东省自然科学基金(2025A1515010956)、广州市校(院)企联合资助项目(2024A03J0086)的联合资助。

原文链接

http://qxxb.cmsjournal.net/article/doi/10.11676/qxxb2025.20240122