海院科研动态(141)| 东太平洋富稀土沉积物磁学特征及其对海底稀土矿化的指示意义

深海富稀土沉积物广泛分布于太平洋和印度洋海底,其巨大的资源潜力备受全球关注。现有研究已揭示沉积速率、火山热液活动、氧化还原条件、初级生产力及底层水环境等多种因素控制着稀土的富集,但具体机制与分布规律仍未明晰。如何精确定位海底富稀土层并开发高效的稀土勘探方法,是当前科学家所面临的重大难题。

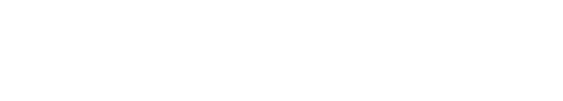

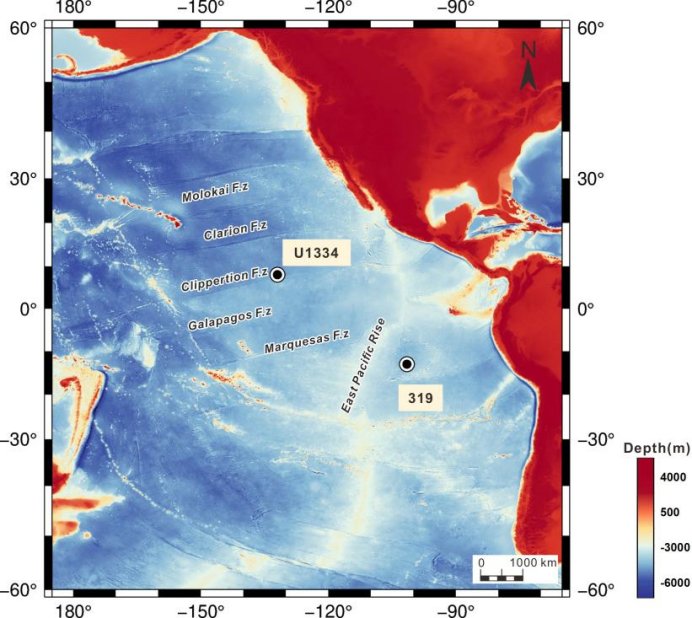

基于上述科学问题,我院海洋地质与地球化学研究团队付宇副教授等选取东太平洋的两根富稀土沉积柱样品(图1),系统开展了地球化学和磁学分析。结果显示,沉积柱中稀土含量与磁学信号呈现出高度一致的协同变化趋势(图2)。

图1 研究站位U1334和319位置图

图2 U1334站位 (a-e) 和319站位 (f-j) 的稀土总量、地球化学特征及磁性参数对比

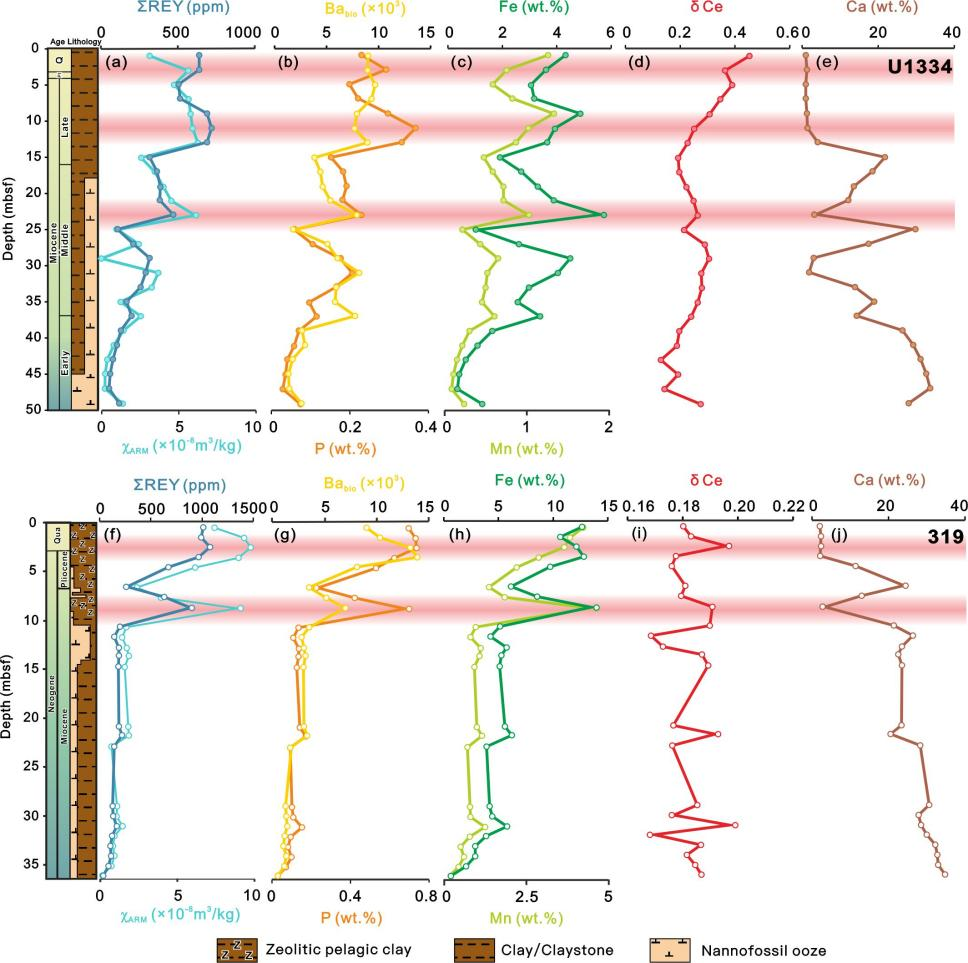

进一步通过化学分步提取与磁选分析表明,磷灰石和铁锰(氢)氧化物是稀土的主要赋存载体,而磁性矿物组合则以生物成因磁铁矿(即磁小体)为主(图3)。尤为重要的是,尽管两个站位的稀土赋存载体不同,但其稀土含量均与生物磁性化石含量表现出显著相关性。

图3 U1334和319站位的FORC图 (a-c) 和磁小体TEM图 (d-f)

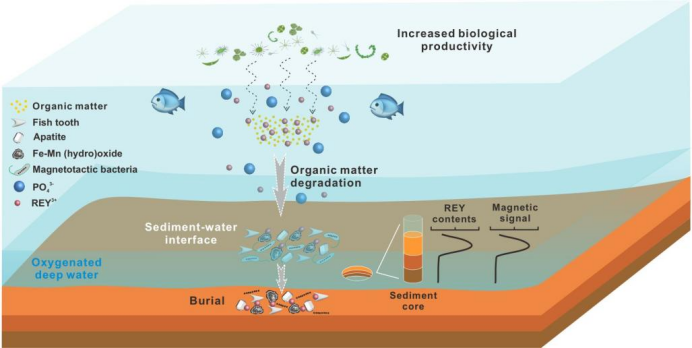

作者综合地球化学指标与磁小体形态统计指出,稀土的富集与磁小体数量均受控于生物生产力,导致二者呈现协同变化趋势,同时氧化环境也对稀土富集具有促进作用。通常认为,沉积物中生物磁性化石的丰度主要取决于磁小体的生成与溶解过程的平衡。本站位处于氧化性沉积环境,因此稀土含量与χARM等磁学参数的一致性变化,主要反映了其与磁小体生成量的密切关联。当生物生产力提高时,增强的营养输入推动更多铁与有机质输送至海底,进而促进趋磁细菌的繁育与磁小体的大量生成。与此同时,沉降的有机质在抵达海底过程中,通过吸附水体中的稀土元素并在再矿化过程中将其释放,为深海沉积物提供了重要的稀土来源(图4)。此外,氧化性海水环境一方面促使铁锰(氢)氧化物生成,增强对稀土的吸附;另一方面也有利于有机质降解并释放结合的稀土,共同促进了沉积物中稀土的富集。

图4 东太平洋沉积物中稀土富集过程及磁学响应机制示意图

本研究通过综合运用地球化学与磁学分析手段,创新性地提出系统的磁学指标可作为识别富稀土沉积物的有效手段,并揭示了稀土含量与生物成因磁铁矿的协同变化机制,为未来深海稀土资源的勘探提供了重要的理论依据。

文章相关信息

上述研究成果近期发表于国际著名学术期刊《Geophysical Research Letters》,论文第一作者为我院付宇副教授,中山大学孙晓明教授和海南大学蒋晓东教授为论文共同通讯作者。本研究得到国家自然科学基金(42572072、92262304 、42476049)和广东省科技计划项目(2024B0303390002)联合资助。

文章详细信息:

Fu, Y., Huang, F., Sun, X., Jiang, X., Chen, J., Wang, R., Zhou, H., Roberts, A.P. (2025). Magnetism as a proxy for sedimentary REY enrichment in the Eastern Pacific Ocean and its potential use for identifying deep Ocean REY. Geophysical Research Letters, 52. https://doi.org/10.1029/ 2025GL119177.