海院科研动态(133)| IODP397航次研究成果揭示地中海溢出流向北大西洋高纬传输的深度变化

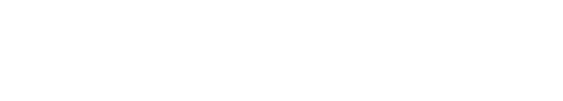

地中海溢出流(Mediterranean Outflow Water; MOW)是源自地中海的高温、高盐、高密度水体,流出直布罗陀海峡后,依次流经加迪斯湾、伊比利亚边缘并向北延伸,最远可达北纬55 °附近(图1)。地中海溢出流在北上过程中持续向高纬地区输送热量和盐分,被认为可促进北大西洋深层水生成、并调控大西洋经向翻转流的强度与模态。

前人对地中海溢出流的研究多集中在直布罗陀海峡附近,相关结果显示其存在显著的岁差周期,响应于北非季风的低纬信号:在岁差最大值(对应北半球夏季太阳辐射量极小值),地中海溢出流的强度/流速较高。然而,对于地中海溢出流向北传输过程中的变化,学界认识仍不清晰,其对北大西洋高纬气候的影响也尚未明确。沉积记录的缺失与研究指标的不统一,是制约该领域研究进一步深入的主要因素。

图1. 现代海洋观测数据示踪地中海溢出流路径。a) 地中海溢出流(MOW)向北传输运移路径;b) 研究站位为国际大洋发现计划(IODP)397航次在伊比利亚边缘(Iberian Margin)钻取的U1588站位,同时显示MOW传输路径上的关键对比站位;c) 现代海水盐度剖面图追踪MOW的强度和深度变化。

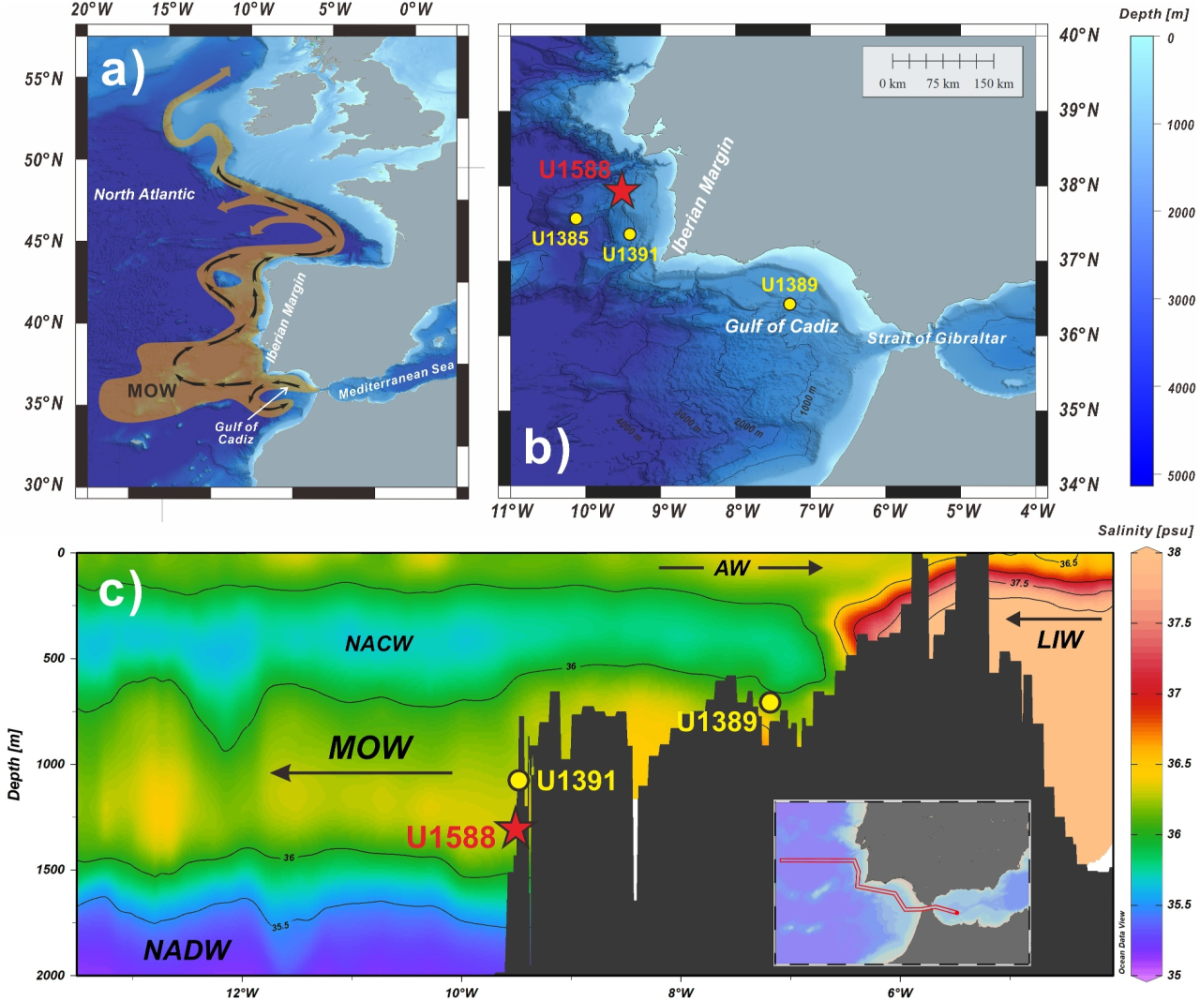

针对上述科学问题,我院海洋同位素地球化学团队以国际大洋发现计划(IODP)397 航次在伊比利亚边缘U1588站位岩芯沉积物为研究材料,基于地中海溢出流传输路径上、下游关键站位的沉积记录,利用陆源粒度可分选砂(sortable silt)作为统一核心指标,辅以底栖有孔虫碳氧同位素进行定性判别,创新性地量化了过去二十五万年以来地中海溢出流向北传输过程的深度变化(图2)。

图2. 关键站位沉积记录对比揭示地中海溢出流在过去25万年以来的变化。a, b) 底栖有孔虫氧、碳同位素,分别用于建立年龄模型和反映水体通风情况;c) U1588站位可分选砂数据和端元模拟结果对比,证实可分选砂作为近底流强度指标的可靠性;d) 不同站位间的洋流强度指标对比;e) U1588和U1389站位流速指标数值的差异反映地中海溢出流的深度变化。

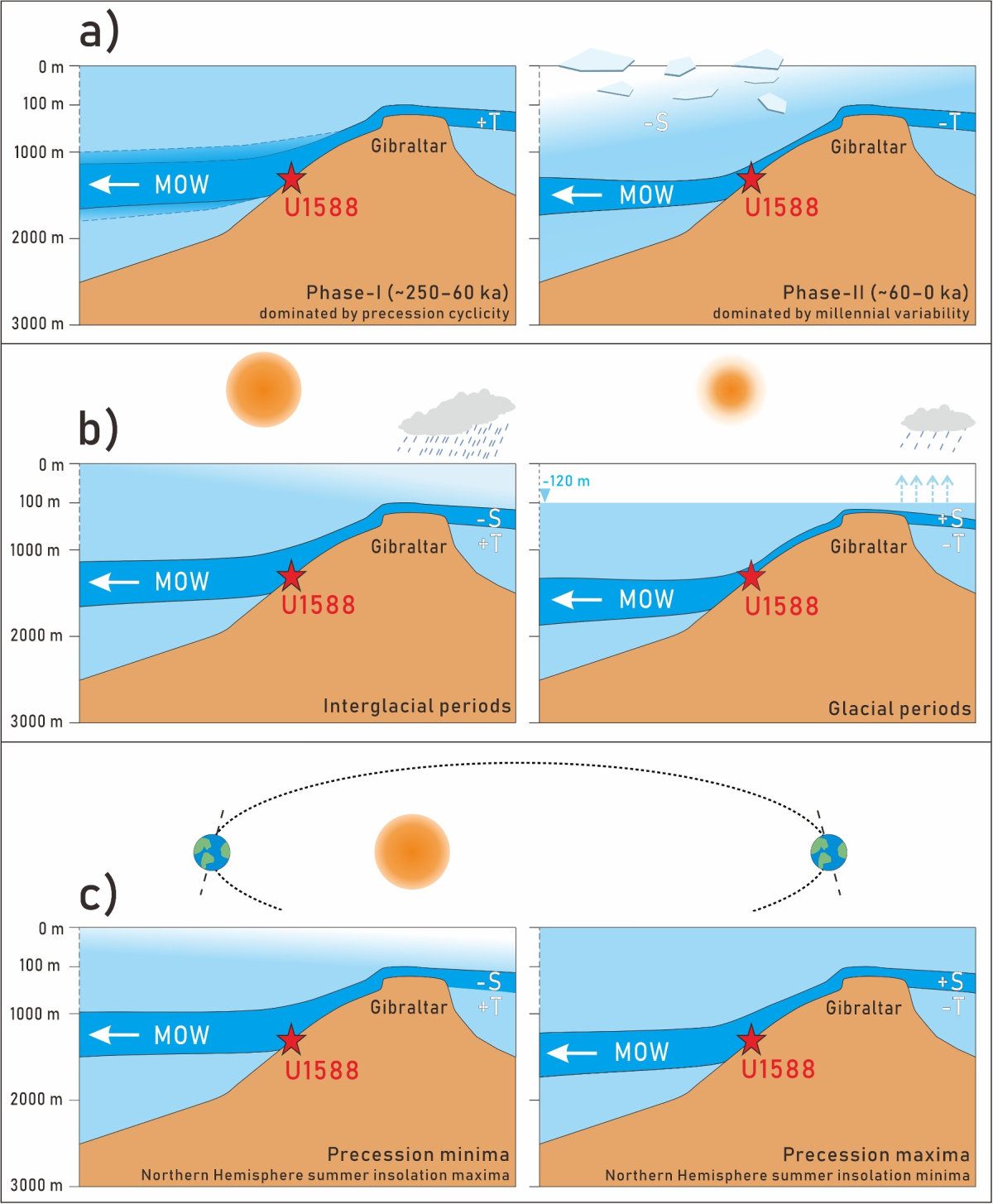

本研究首次发现了在岁差极大值时,地中海溢出流不仅流速更高,而且盛行深度更大,导致了其与周围水体更加剧烈、更加快速的混合和能量损失,有利于地中海溢出流向北大西洋高纬传输热量与盐分(图3)。此项研究初步揭示了地中海溢出流在低纬与高纬气候信号传输中的关键作用。

研究成果近期发表于国际著名学术期刊《Geophysical Research Letters》,题为 “Depth fluctuations of Mediterranean Outflow Water along its northward propagation during the late Pleistocene”。作为国际大洋发现计划(IODP)397 航次的首篇发表文章,这标志着航次研究取得重要突破。

论文第一作者为我院硕士研究生陈新阳,吴家望副教授为通讯作者,合作者还包括:庞晓雷(中国地质大学(北京))、党皓文(同济大学)、钟立峰(南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海))、于际民(崂山实验室、澳洲国立大学)、Christophe Colin(法国巴黎萨克雷大学)、刘志飞(同济大学)、Gert de Lange(荷兰乌特勒支大学)、Stefanie Kaboth‐Bahr(德国柏林自由大学)、Chuang Xuan(英国南安普顿大学)、Hisashi Ikeda(日本山口大学)、Timothy Herbert(美国布朗大学)、Huai‐Hsuan May Huang(美国普林斯顿大学)、Carlos Alvarez Zarikian(美国德州农工大学)、Fatima Abrantes(葡萄牙海洋与大气研究所)、David Hodell(英国剑桥大学)。

本研究得到了国家自然科学基金(项目号:42276051、42306085、42330403、42176074)和广东省基础与应用基础研究基金(项目号:2023A1515030293)的资助。

文章引用

Chen, X., Wu, J.*, Pang, X., Dang, H., Zhong, L., Yu, J., et al. (2025). Depth fluctuations of Mediterranean Outflow Water along its northward propagation during the late Pleistocene. Geophysical Research Letters 52, e2025GL116967.

原文链接

https://doi.org/10.1029/2025GL116967.